|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

11.04.13 Ich gehe davon aus, daß so mancher praktisch tätige Heimwerker ab und zu mal mit einem Transformator zu tun bekommt, wenn auch nur von Außen zum Anschrauben, Verbinden mit der Stromleitung, usw. (Vgl. mein Kampf mit einer komplizierten Lampe). Vielleicht aber - spätestens wenn der Heimwerker sich so einen Trafo auseinander nimmt - interessiert ihn auch mal, wie der eigentlich funktioniert, und was er bedeutet. Hier ist ein erster elementarer Einblick in die Wirkungsweise eines Transformators.

Der Transformator (Teil 1)

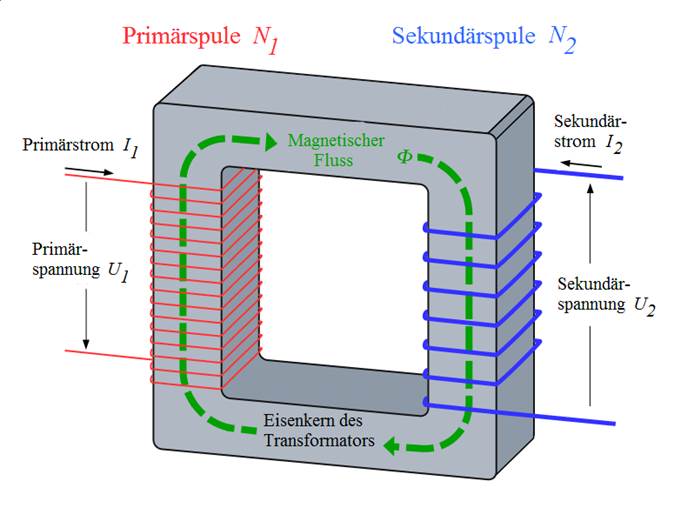

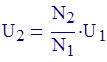

(Urheber der Zeichnung: Herbertweidner1. Siehe Wikipedia/Wikimedia) Bedeutung: Es gibt einen magnetischen Kreis, d.i. ein geschlossener Pfad eines magnetischen Flusses innerhalb eines magnetischen Leiters. Der magnetische Leiter ist ein geschlossenes (nirgends offenes) magnetisches Eisenteil, ein sog. Eisenkern aus Ferrit. Links wird elektrischer Strom (elektrische Energie) in einen um den Eisenkern herumgewickelten Draht (rote Leitung) zugeführt: Das ergibt die ‚Primärspule‘. Rechts kann wiederum Strom mithilfe eines um den Eisenkern gewickelten (blauen) Drahtes (als ‚Sekundärspule‘) beispielsweise für irgendeine Maschine (sog. Last) abgeführt werden. Roter Draht und blauer Draht haben keine elektrische Verbindung. Der Trick ist, daß der Strom rechts eine andere Spannung hat als links, vorausgesetzt, die roten Drähte (links) haben eine unterschiedliche Anzahl von Windungen wie die blauen Drähte (rechts). Insofern wird also mit Hilfe unterschiedlicher Windungszahl der Strom hier von links nach rechts ‚transformiert‘ in Strom höherer Spannung oder niederer Spannung (z.B. bei einem Klingeltransformator im Sicherungskasten, der die Netzspannung von 230V auf 8V herunter transformiert). Das Geheimnis der Sache ist die elektromagnetische Induktion (von engl. to induce: erzeugen, herbeiführen, hervorrufen, veranlassen, verursachen): bewegender Strom erzeugt Magnetismus (im Trafo-Fall verändert sich die magnetische Flußdichte im Magnetfeld des Eisenkerns) – und andererseits erzeugt bewegter Magnetismus Strom. Man benötigt ständig wechselnde Stromstärken (Wechselstrom), für den Transformator, damit seitens der Primärspule das Magnetfeld des Eisenkerns immer in Action ist und ebenfalls seine Stärke ständig wechselt. Dadurch wird wiederum Wechselstrom in der Sekundärspule erzeugt (induziert). Oben in der Abbildung rechts (nicht notwendigerweise, es kann auch umgekehrt sein) ist eine geringere Anzahl von Wicklungen des blauen Drahtes um den Eisenkern als links beim roten Kern. Die Anzahl der Windungen des roten Drahtes sei N1, die des blauen Drahtes N2. Dann gilt (für den ‚idealen Transformator‘) bezüglich der entsprechenden Spannungen U die folgende einfache Beziehung:

Die Sekundärspannung U2 ist direkt proportional zur Windungszahl N2 der Sekundärspule. Je größer also diese Windungszahl, desto größer wird die neue Spannung (und umgekehrt). Dieser Effekt wird ausgenutzt beim Transport von Strom über weite Entfernungen, da bei hoher Spannung der Stromverlust durch Widerstand der Leitung gering ist, weil nämlich gleichzeitig die Stromstärke I (groß i, von Intensität) gering ist. Das wird durch die folgende Gleichung für den idealen (verlustfeien) Trafo gezeigt:

Hier ist der Sekundärstrom I2 indirekt proportional zur Windungszahl N2 der Sekundärspule. Je größer also die Windungszahl N2 ist, desto kleiner wird die neue Stromstärke I2. Nun wird noch eine Beziehung abgeleitet, die für die Energieerhaltung relevant ist:

daraus:

(1)

Sodann (siehe oben, der ‘ideale Trafo’)):

(2) daraus:

Aus (1) und (2) folgt (3)

Schließlich ergibt sich (4)

Das bedeutet, daß die primärseitig zugeführte Energie gleich der sekundärseitig entnommene Energie ist, da die elektrische Energie die Faktoren U und I beinhaltet sowie noch den Faktor Zeit: Für elektrische Energie bei konstanter Spannung und konstanter Stromstärke, was ja hier beim Trafo des Wechselstroms nicht der Fall ist, gilt:

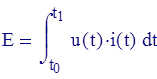

Einheiten: Volt x Ampere x Sekunden. Und wegen Volt x Ampere = Watt ergibt sich Watt x sec oder auch handlicher für den Hausgebrauch: Kilowatt x Stunden (kWh) Im nicht konstanten Fall, also beispielsweise hier beim Wechselstrom des Trafos, gilt stattdessen:

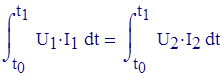

Das ist prinzipiell die gleiche Art von Beziehung von Spannung, Stromstärke und Zeit - nur auf infinitesimal kleine Zeiträume bezogen und diese Werte dann wieder integralmäßig summiert für den Zeitraum zwischen t0 und t1. Für den idealen Transformator gilt dementsprechend:

Man beachte nebenbei, daß der ‚blaue‘ Draht in der obigen Zeichnung anders herum auf den Eisenkern gewickelt ist als der ‚rote‘ Draht. Jetzt komme ich zum zweiten Teil des Themas ‚Transformator‘. _______________________________

Hier geht’s zum Transformator - Teil 2

|

| [Heimwerker-Tricks] [Thermostatventile] [Rollladengurt] [Strom-Schalter] [Zwischenzähler] [Münzautomat] [Wechselschaltung] [Schimmelbildung] [Bürostuhl-Fußtausch] [Computer 2008] [kaputtes Garagenschloss] [Super-8 Filme] [Siff-Klo reinigen] [komplizierte Lampe] [(1) Transformator] [(2) Transformator] [Spülkasten] [Solnhofener Platten] [Links-Kabinett] |

D.h. E

D.h. E